Photostorie

L’uso dell’immagine riprodotta per

un’integrazione partecipata.

di Giuliano Capani

Il punto di partenza

All’interno di un progetto della Scuola Media Galateo di Lecce sull’Integrazione partecipata, il quale tra le varie fasi prevedeva la partecipazione dei genitori degli alunni, mi sono trovato di fronte al problema di come far conoscere ed interagire queste persone che, avendo in comune i propri figli frequentanti la stessa scuola, in realtà non entravano in contatto tra di loro se non in alcuni momenti istituzionali in cui, peraltro, si affrontavano soltanto problematiche di tipo organizzativo. Il mio intervento doveva servire a favorire la comunicazione e quindi la conoscenza tra di loro attraverso l’uso dell’immagine riprodotta.

Mi trovavo di fronte a persone adulte di varia età (dai 30 ai 60 anni) e di estrazione sociale differente. Partecipavano agli incontri anche alcuni insegnanti della scuola.

Accettai con entusiasmo questo lavoro perché mi sembrava molto stimolante il fatto che l’istituzione scolastica rivolgesse la sua attenzione alle famiglie da cui gli studenti provenivano: la formazione educativa, infatti, come è facilmente intuibile, non può prescindere dal contesto sociale in cui i discenti vivono, giacché non si può parlare di ‘vita scolastica’ come tempo educativo scollegato dalla ‘vita’ familiare e sociale.

Dividere per ricomporre

L’idea che si possa delimitare un ‘tempo di vita’ da dedicare alla formazione culturale dell’individuo è solo un’astrazione mentale che non trova rispondenza nella realtà.

Le divisioni, le categorie, le etichette, il delimitare situazioni e cose possono servire strumentalmente per analizzare, approfondire i campi del sapere, ma poi occorre ritornare al contesto generale in cui esse si esprimono ed hanno senso e questo contesto è la vita a 360 gradi. Mi rendo conto della banalità di queste affermazioni ma spesso le cose più ovvie, dandosi per scontate, sono disattese.

Si trattava, dunque, di trovare un modo per agganciare l’attività scolastica con la vita vissuta.

Non potevo che partire dai ‘vissuti’ individuali dei partecipanti con l’ipotesi di costruire poi una mappa comune disegnata dal confronto tra le loro diversità. Tutto ciò attraverso l’immaginazione, cioè il pensiero dinamico per immagini.

Le fasi del lavoro

L'esperienza si è articolata in tre fasi:

a) Scanning (input)

b) Condivisione filtrata (elaborazione)

c) Elaborazione creativa (uscita)

Lo scanning (input)

Partendo dal presupposto che ogni persona, in un certo senso, non è che un cumulo di ricordi legati tra loro da pattern mentali strettamente soggettivi, è stato chiesto ai partecipanti di scegliere dal loro album dei ricordi cinque fotografie. Nessuno sapeva quale uso avremmo fatto di quelle immagini, potevano solo supporre che le avremmo visionate insieme.

Finalità di questo primo input era lo scanning individuale delle esperienze personali. Ogni partecipante ha dovuto ricercare dapprima nell’archivio [ambiente esterno] cassetti, comò, cartelle… quei pochi momenti della sua vita che erano stati fermati dalla macchina fotografica e poi nei propri ricordi [ambiente interno] per collegare quelle immagini a cose, persone, momenti e stati emozionali. Una sorta di viaggio attraverso il proprio tempo per ri-vedere e ri-portare le foto del tempo passato-fermato nel tempo presente che vive.

La scelta di lavorare con le foto partiva dalla considerazione che la fotografia ha in sé una particolare qualità mentale: essa, infatti è tutto ciò che non c’è, ma che noi proiettiamo o fissiamo su di essa. Rappresenta un’immagine di una presenza vissuta come assenza del reale attraverso quello che Edgar Morin definisce «come maggiorazione soggettiva»[1] e cioè tutti quei valori aggiunti che trasformavano una rappresentazione obbiettiva (la foto materiale) in una rappresentazione soggettiva (le pulsioni e le proiezioni del soggetto su quell’immagine) fino ad arrivare alla sua alienazione con e l’esternazione, mediante elaborazione, delle proiezioni stesse. È con questo materiale che avremmo lavorato, con questa energia mentale che ci saremmo incontrati. Ma come si sarebbero mossi i partecipanti? Quali sarebbero potute essere le motivazioni nella scelta delle loro 5 foto?

La scelta come selezione

percettiva

La scelta di un frame fra gli altri a disposizione (ognuno di noi, insieme ai sogni, ha nel cassetto un certo numero di foto) implica l’attivazione di pattern motivazionali che agiscono nel presente determinando una visione differita del proprio passato. Questo sfasamento temporale agisce come una ri-lettura dell’immagine di se in un nuovo contesto diacronico e dirige inevitabilmente la sua attenzione verso quei frame di vita che conservano ancora nel presente un forte senso per chi li ha scelti.

In altre parole, cosa spinge una persona a scegliere una o cinque foto della sua storia? Possiamo dire con molta probabilità che la scelta è condizionata dallo stato emozionale del momento, cioè dalla fase psicosomatica che il soggetto sta attraversando (ottimista, pessimista, piena di vigore, anergica etc.). Questo stato influenzerà in qualche maniera la direzione della propria attenzione verso quei frame che meglio si adatteranno allo stato attuale: è difficile che una persona scelga una foto che ritrae un momento melanconico se è in uno stato psicofisico opposto.

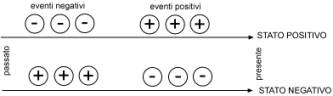

Da tener presente che lo stato emozionale attuale è inevitabilmente

influenzato dalla sequenza degli avvenimenti e dal valore (poositivo-negativo)

che a questi il soggetto attribuisce. In altre parole se fatti giudicati

positivi sono posti in una sequenza temporale più vicina al presente la

persona vivrà in uno stato ottimistico; al contrario se avvenimenti

giudicati positivi sono accaduti prima di quelli negativi si troverà in

uno stato pessimistico.

Il grafico schematizza questa situazione:

La scelta poi, in alcuni casi, rappresentava una vera e propria responsabilità, come nel caso di una coppia sposata che, sotto una mal celata gelosia, metteva alla prova il proprio partner per vedere se la scelta delle foto fosse caduta su un’immagine in cui i due comparivano insieme nell’inquadratura o se fossero stati scelti momenti non condivisi da entrambi.

D. una partecipante mi dice:

- Ho scelto delle foto che mi

ricordavano delle cose importanti 3 erano molto personali ancorate a tre

momenti molto importanti per la mia vita. Le altre due erano delle foto che

avevo fatto in un viaggio e ritraevano scene dei campi di concentramento. Ho

messo insieme questi due eventi perché per me era un anestetico,

ricercavo qualcosa di talmente atroce da poter ridimensionare i miei dolori

personali.

Quando le chiesi che relazione vedeva tra i due gruppi di fotografie mi rispose:

- C’era la stessa angoscia.

Ho citato questo dialogo perché mi sembra sia emblematico il percorso che ha guidato le scelte di D.: una strategia di simmetria associativa per il suo problem solving.

· Richiamare al presente momenti della propria vita importanti ma dolorosi

· Associarli con momenti angoscianti e altrettanto dolorosi esterni a sé

· Concludere che il proprio dolore è niente in confronto a quegli altri eventi.

È un po’ come esorcizzare il male con un male più grande, dal proprio particolare al generale, ma anche sentirsi connessi con l’intera umanità e, in questo essere una parte del tutto.

Avremmo avuto, dunque, una serie di frame del vissuto dei partecipanti scelti secondo il loro stato emozionale del momento. Ma c’era anche un’altra motivazione che influiva sulla scelta: tutti supponevano che le foto sarebbero state viste dal gruppo, anche se non conoscevano ancora le modalità del ‘gioco’. Questa ‘esposizione’ pubblica della propria immagine avrebbe ristretto ulteriormente il range entro il quale i partecipanti ritenevano possibile mostrarsi.

Al momento dello scatto le persone assumono una postura (posa) che tende a mostrarsi come vuole che la si veda, quindi l’idea del sé viene in un certo senso modificata nella sua quotidianità per adattarsi ad una situazione ritenuta ideale, anche in considerazione del fatto che quando si decide di scattare una fotografia di solito si scelgono dei momenti della propria vita che si ritengono di una certa importanza: quei momenti che vale la pena conservare anche al di fuori della propria memoria con l’intento di condividerle con altri in futuro.

I partecipanti avrebbero, quindi operato una selezione tra momenti di vita già selezionati in precedenza e destinati comunque ad esser mostrati.

Condivisione filtrata (elaborazione)

Nell’incontro successivo le foto sono state riposte in uno scatolone. Dopo di che, divisi i partecipanti in tre gruppi di cinque componenti l’uno, ognuno poteva scegliere a caso una fotografia.

Ogni gruppo ha scelto a caso cinque foto. Questa modalità della scelta serviva per avere un filtro con cui confrontare i vissuti. Se ad una persona si chiede di parlare di sé attraverso le sue foto questa ci racconterà inevitabilmente tutto quello che sta prima, intorno e dopo la foto perché conosce la cornice spazio-temporale entro la quale è stato fermato quel momento e, parlando nel presente di un tempo passato, fornisce una visione dell’evento secondo la realtà del suo vissuto. Ma questo tipo di conoscenza è lineare, cioè prevede una successione di immagini dei fatti vissuti secondo un criterio sequenziale (l’uno dopo l’altro) o conseguenziale (i fatti sono visti come legati in un rapporto di causa - effetto). È un po’ come un racconto tra amici in un salotto.

In questa situazione comunicazionale ogni persona parla di se in maniera associata, cioè parla di se associandosi con lo stato d’animo che in quel momento prova e dice quel che le sembra si possa dire in quel contesto. Se fosse stata offerta la possibilità di commentare le loro stesse foto certamente si sarebbe creato un ampliamento delle conoscenze personali del gruppo, ma non un interazione o, se vogliamo, un’integrazione. La comunicazione avrebbe rischiato allora di trasformarsi in un’informazione banale, un chiacchiericcio da salotto o, peggio, in uno psicodramma.

Per ottenere uno scambio più dinamico tra esperienze occorreva che ci si mettesse in un certo senso in gioco, affidarsi agli altri attraverso l’incognita del caso, e questo favoriva la dissociazione tra se e la propria immagine fotografata.

Guardare a distanza per vedere

meglio

Perché si potesse attuare una dissociazione dai propri stati psicofisici occorreva uno straniamento, cioè potersi guardare come dall’esterno con gli occhi di chi osserva per la prima volta se stesso e le persone intorno a lui. Questa dissociazione operava come una sorta di filtro per vedere sé e gli altri in maniera non banale e diversa: da un altro punto di vista, ma nello stesso tempo, azzerava la situazione cognitiva all’interno del gruppo favorendone la sospensione dei giudizi.

Da sottolineare

che la sospensione del giudizio vuol dire non aver idee precostituite,

pregiudizi che inevitabilmente ci pongono in uno stato mentale di chiusura

verso gli altri. Questo non vuol dire abbandonare la ‘propria

verità’, il proprio modo di vedere e sentire una data situazione,

ma saper rinunciare all’idea

stessa di sicurezza e stabilità delle conoscenze acquisite per porsi in

una situazione di flessibilità di pensiero in cui la percezione è

aperta ad un tipo di osservazione che chiamerei originaria.

Come guardiamo: i filtri di

percezione

Quando infatti

osserviamo per la prima volta qualcosa che ci era dapprima sconosciuto il nostro

cervello mette in funzione una grande quantità di energia al fine di decifrare l’oggetto incognito. Questo impiego massiccio

di energia è quello che ci fa riflettere, stimola interconnessioni

mentali con il già conosciuto per elaborare una nuova conoscenza. In

altre parole creiamo un ampliamento delle nostre mappe cognitive. Ed è

quello che chiamiamo la crescita personale. Ma cosa avviene quando ci poniamo

in questo stato di percezione aperto?

Secondo alcuni

psicologi post cognitivisti[2] la realtà esterna viene percepita attraverso

i nostri canali sensoriali e immagazzinata filtrandola con la nostra esperienza

pregressa. Questi filtri sono:

-

Generalizzazione

-

Deformazione

-

Cancellazione

Attraverso il

filtro della Generalizzazione traiamo conclusioni globali basandoci su una

singola esperienza. È un modo di gestire le informazioni che ci

provengono dalla realtà esterna per sistemarle in categorie generali.

La Cancellazione avviene quando prestiamo selettivamente attenzione

a certi aspetti della nostra esperienza e non ad altri: cancellare significa

tralasciare oppure omettere determinate informazioni sensoriali. Senza la

cancellazione dovremmo far fronte a troppe informazioni per poterle gestire con

la mente conscia. La cancellazione opera in stretto rapporto, da una parte con

le nostre aspettative (cioè cancelliamo quegli eventi che non sono nel

nostro panorama di prevedibilità) e, dall’altra, con la motivazione

(tralasciamo ciò che riteniamo sia al di fuori dalla portata del nostro

interesse in quel determinato momento). Se la cancellazione ci aiuta a gestire

le informazioni, essendo selettiva, può portarci ad una percezione

univoca ed altamente limitante, cioè vediamo solo quello che vogliamo

vedere o che ci fa comodo vedere o che ci aspettiamo di vedere. Imparare a

gestire il filtro di cancellazione vuol dire acquisire una capacità di

osservazione più ampia che favorisce il superamento dei nostri limiti

caratteriali.

La Distorsione si ha quando, travisando la realtà, operiamo

uno spostamento nella nostra esperienza dei dati sensoriali. Vediamo oltre la

normale visibilità. È un tipo di associazione mentale non

prevedibile nel senso che, distorcendo i dati percepiti, ne crea di nuovi in

maniera del tutto originale. Il filtro di distorsione è molto simile a

quello che Guilford[3] ha descritto come pensiero divergente e che

è alla base del pensiero creativo.

Sul pensiero creativo

Secondo Guilford, i principali aspetti che contraddistinguono il pensiero creativo sono fluidità, flessibilità, originalità, elaborazione, valutazione.

Per fluidità si intende la capacità di produrre tante idee, senza riferimento alla loro qualità o adeguatezza ai fini della soluzione del problema o del miglioramento della situazione. Tale capacità risiede nella ricchezza e varietà del flusso di pensiero che viene suscitato da una situazione problematica. Quanto più abbondante è il numero di ipotesi, ricordi o fantasie che viene prodotto, tanto maggiore è la possibilità che uno di questi elementi cognitivi possa risultare utile per risolvere il problema.

La flessibilità indica invece la capacità, nel corso del flusso di pensiero, di cambiare strategia ideativa, cioè di passare da una successione o catena di idee a un'altra, da un'impostazione o schema ad un altro, da una categoria di elementi a un'altra, ossia la capacità di risolvere vari compiti ognuno dei quali richiede una diversa strategia di soluzione.

L'originalità consiste nella capacità di trovare risposte

insolite o uniche, cioè risposte cui in genere le altre persone non

pervengono o risposte che in un campione di soggetti vengono fornite da un solo

individuo. Occorre tener sempre presente che l'originalità di una data

risposta muta a seconda del contesto culturale in cui ci si trova.

L’ambiente condiziona sempre i comportamenti e, a seconda dei casi,

può stimolare o bloccare le risposte. Creare un ambiente idoneo

all’accettazione dell’altro e del diverso da se è uno dei

primi obiettivi che ci si deve porre in un lavoro del genere. Creare

cioè una situazione dove fluidità, flessibilità e

originalità possano svilupparsi senza blocchi.

Per ottenere

ciò ho ritenuto utile ricorrere a semplici esercizi di bioenergetica[4] per favorire la percezione della propria

corporeità e sonorità nonché la condivisione di quella

altrui. È, infatti, estremamente importante coinvolgere i partecipanti a

livello psicofisico perché il fare delle cose insieme, mostrando e

mostrandosi con tutto il proprio corpo e con quello che esso riesce ad

esprimere, fa fluire con molta rapidità antichi blocchi dovuti a valori

e comportamenti acquisiti che relegano la corporeità ad un ruolo

secondario e, in alcuni casi, essa

viene del tutto rifiutata.

Sebbene l’ego fisico (conoscenza e coscienza del proprio aspetto fisico) sia percepibile sin dall’inizio della nostra vita, l’ego personale, invece, (coscienza di se come persona nella vita di relazione) si forma molto più tardi, in quella fase che chiamiamo maturità; e c’è da dire che qualche volta si forma in maniera non proprio rispondente alle aspettative del soggetto, il che può provocare quei problemi di adattabilità sociale che tutti conosciamo.

Come parecchi psicologi hanno suggerito, l’auto-conoscenza dipende dall’etero-conoscenza: l’individuo può vedere i volti delle persone ma non il suo. Impara a distinguere ed interpretare la fisiognomica, la mimica facciale e delle posture come segnali di stati emozionali interni, ma non può vedere i suoi. Così in molti casi usiamo le persone per rispecchiarci, per ridefinirci nel confronto con gli altri. È come se andassimo a vedere negli altri cose e situazioni che ci è difficile vedere in noi, ma che sono osservate in relazione a noi stessi. Si pensi alle interminabili conversazioni tra adolescenti in cui ci si racconta le proprie esperienze e le proprie emozioni per ore. È un’esplorazione conoscitiva formidabile che ci permette di sondare azioni e reazioni, comportamenti e stati emozionali.

Sono un po’ le stesse motivazioni per cui andiamo a vedere un film, leggiamo un romanzo o seguiamo una telenovela: le storie più intricate viste sullo schermo ci coinvolgono ma nello stesso tempo ci tranquillizzano, tanto non succedono a noi, anche se vi partecipiamo identificandoci e proiettandoci nelle situazioni viste[5]. In pratica immagazziniamo le informazioni disponibili dall’esterno, le selezioniamo attraverso i filtri di percezione, le elaboriamo (modificandole) con le mappe cognitive che già possediamo e siamo così pronti per una nuova esplorazione[6].

La capacità di staccare le immagini dal contesto matura solo lentamente ed ha sempre bisogno di adattamenti progressivi.

In realtà ogni filtro opera una selezione percettiva. Questa selezione spingeva inevitabilmente il percettore a vedere quello per cui possedeva già degli schemi e a tralasciare le altre possibilità. In questo modo, attraverso il procedimento filtrato, si raccoglievano le informazioni disponibili che venivano elaborate adattandole alle proprie esperienze pregresse secondo schemi cognitivi personali. In un secondo momento, poi, occorreva confrontarle con gli altri adattandole agli schemi cognitivi degli altri per giungere ad una sorta di montaggio mentale frutto di un pensiero comune condiviso (mappa cognitiva collettiva).

Elaborazione creativa. (output)

Ogni gruppo, dunque, aveva a disposizione cinque foto con le quali doveva creare una storia che avrebbe poi costituito il soggetto di un breve film. Vedevo i partecipanti confrontarsi con le immagini, spostare le foto per comporre possibili sequenze alla ricerca di un senso comune, interpretare e mettere insieme luoghi, personaggi e cose secondo associazioni di pensieri imprevedibili e personalissimi.

Ma in realtà, cosa stava succedendo?

La mia richiesta di non specificare il contesto in cui la foto era stata scattata (se questa capitava in un gruppo in cui vi era il protagonista della foto) metteva a dura prova la maniera quotidiana di raccontarsi e raccontare. Le foto evocavano per chi le aveva portate situazioni, emozioni, momenti carichi di valori aggiunti percepibili solo dagli ‘attori’. Mettere a disposizione degli altri le immagini dei propri vissuti ed accettarne una lettura solo per ‘quello che si vedeva’ non è stata impresa facile.

F. , alla mia domanda su come abbia guardato le foto in gruppo, mi dice:

- Ho cercato di guardare

un particolare che mi attraesse, anche in una foto banale c’è

sempre un particolare che ci può aiutare ad identificarsi per costruire

una storia che poi era anche mia.

- Penso che ognuno di noi abbia veicolato delle emozioni

sulle immagini con questa maschera della foto era permesso di esporsi senza

farsi male. Venivano subito fuori delle idee per fare una storia e queste idee

erano talmente spontanee e immediate che non potevano essere costruite,

meditate e quindi erano frutto di un’emozione di quel momento.

Il tempo di elaborazione

Una signora che stava vivendo un momento difficile della sua vita ad un certo punto scoppiò in lacrime e si allontanò dal gruppo. La nostra prima reazione fu quella di andarle incontro e consolarla, ma non fu difficile capire che in questo modo non avremmo fatto altro che uscire dal nostro gioco ed assecondarne un altro: quello di richiesta d’attenzione per i propri guai. Proposi di non intervenire e lasciare scorrere il corso delle cose: se non era per lei il momento giusto per stare nel nostro gioco sarebbe stato meglio per tutti aspettare che fosse lei stessa a decidere quando sarebbe stata pronta a rientrare nel gruppo.

Il tempo di elaborazione che occorre ad una persona per reagire o interagire con gli altri non è per tutti uguale. La percezione stessa del tempo cambia da individuo ad individuo: pensiamo a quante persone abbiamo conosciuto che dicono: “mi manca il tempo per le mie cose” e quanti dicono “…tanto c’è tempo…!”. Non è questione di stato d’animo ma di una precisa modalità di percepire, e quindi gestire, il proprio tempo. Di solito le persone che ‘non hanno tempo’ hanno una percezione poco selettiva, sono attente al particolare e spesso sfugge loro il quadro generale in cui si trovano a vivere, ricordano molto del loro passato al quale danno una grande importanza, tanto che è difficile per loro staccarsi dai propri ricordi o guardare a questi in modo nuovo. Essi hanno bisogno di un tempo più lungo per elaborare nuovi modi di vedere le cose perché la loro mente è troppo affollata: un po’ come l’hard disk di un computer troppo carico al quale ogni tanto bisogna fare un po’ di pulizia o defragmentarlo.

Le regole del gioco

È importante in un t-group[7] darsi delle regole che funzionano come pattern, percorsi possibili e condivisi per raggiungere un obiettivo. Le inevitabili interferenze nei percorsi devono essere considerate come quelle variabili in un viaggio di conoscenza dove le strade non sono sempre diritte, ma si incontrano inevitabilmente incroci, salite e discese, sensi vietati etc. l’importante è riconoscerle e scegliere superando le possibili cadute. Dare ascolto alle vicissitudini personali di un componente, se non innestate nel processo creativo, vuol dire essere deboli, lasciarsi trasportare, non determinare ma essere determinati dagli eventi. Di fronte a un problema che, nella scala dei valori, è superiore al gioco in atto ci dobbiamo sforzare di non cedere al primo istinto, che sarebbe quello di smettere di giocare e pensare alle cose più importanti, ma inglobarlo nel gioco stesso considerandolo parte integrante di esso. Una crisi profonda, anche se dolorosa, molte volte può essere una opportunità, un’occasione per un cambiamento giacché solo chi non sta bene nella situazione in cui si trova è spinto a cercare nuove vie che portino verso la soluzione dei suoi problemi.

Ma queste vie non possono essere indicate da nessuno. È una ricerca nella quale gli altri possono essere solo compagni di viaggio: un remare insieme, ma ognuno con il proprio remo. In questa situazione, che potremmo chiamare olistica, si sviluppa una particolare energia collettiva che opera come una specie di risucchio, un’attrazione verso il centro e questa centralità è l’attività del gruppo stesso che traspare all’esterno sotto forma unitaria.

Continuammo quindi a lavorare rimanendo aperti ad un suo eventuale rientro che avvenne dopo circa mezz’ora. La signora trovò un suo ruolo all’interno del gruppo portando il suo vissuto che di fatto segnò nella storia che stavamo costruendo una svolta drammatica: una storia che filtrava i vissuti dei partecipanti che si confrontavano intrecciandosi in risvolti imprevedibili.

Concludiamo con le parole di D. che bene illustrano la situazione in cui ha operato il gruppo:

- Man mano che andavamo avanti nel lavoro, che ci

conoscevamo, si è creata una maggiore fiducia, una possibilità di

affidarsi all’altro senza tutte le paure che ci sono quando le persone

non si conoscono. Attraverso queste tecniche siamo riusciti a stabilire una

relazione empatica senza sapere bene come perché non era un processo

razionale ma erano strumenti che ci aiutavano a creare un clima di

intimità e confidenza ed allora era più facile scoprire la

fragilità dell’altro senza fare male a nessuno, con la

consapevolezza che eravamo tutti in gioco e quindi era più facile

scoprirsi.

- - -

Riportiamo i testi delle storie elaborate dai tre gruppi che hanno poi fornito il soggetto per un video.

Gruppo n°1

Una coppia è intenta a costruire un castello di

carte con le fotografie, mentre un bambino gioca con un adulto sotto un

lenzuolo che viene agitato per formare un tunnel, un’altra partecipante,

sulla battuta finale, entra in campo e sparisce sotto il lenzuolo.

È un sogno sfuggire al labirinto della vita

A me basta, per consolarmi di tutto, guardare gli occhi del mio bambino quando li apre per guardare e non fanno nulla. Li guardo e in questa loro innocenza mi scordo di tutto. E tutto quello che so io della vita mi pare allora lontano lontano come un sogno cattivo che la luce di questi occhi fa subito sparire.

Gruppo n°2

Il video è in forma di

dialogo tra cinque partecipanti che riflettono su un film che hanno visto.

A) Il film che abbiamo visto ieri sera: “Una storia qualunque”, ma a voi è piaciuto?

B) Alcune cose si ma altre proprio no. Non mi è piaciuto il finale, sembrava una coppia molto felice, la loro storia si poteva recuperare … e invece mi ha lasciato un po’ triste.

C) Alcune cose erano molto coinvolgenti, per esempio quando hanno deciso di piantare quell’albero in concomitanza della nascita del loro primo figlio …

D) C’erano dei momenti belli come la passione dei primi momenti… il matrimonio, il viaggio di nozze … e poi si è sfasciato tutto…

A) Si,

il viaggio in Spagna che fecero dopo la nascita del figlio doveva cementare il

loro rapporto…

C) Già, sono andati negli stessi posti dove erano stati nel viaggio di nozze, forse alla ricerca della loro storia, poi, una volta tornati invece di essere più uniti …

B) Avevano molto in comune, la foto di quella bambina spagnola che ballava il flamenco forse sembrava una voglia di fare un secondo figlio …

A) … Forse dobbiamo tornare al titolo del film: una storia qualunque.

Gruppo n°3

Un uomo e una donna sono uniti di spalle.

Uomo: Un viaggio per ritrovarci, quali le emozioni? Siamo davvero vicini? Forse fisicamente, ma non guardiamo nella stessa direzione

Donna: Basta, non serve.

Una donna

attraversa la scena e va via.

Donna: Io rientro, voglio stare dsa sola a pensare, riflettere il mio domani, da sola. devo affrontare il mio futuro

In un

cantuccio accoccolata riflette

Donna: Mi sento triste persa, ho freddo, il sole può scaldarmi. Devo trovare quel calore che non trovo negli altri

Una donna

gira su se stessa mentre parla:

Donna: Non so ancora cosa mi manca, scruto l’orizzonte: cosa cerco? Me stessa forse, quella perduta.

Una donna

è in una zattera che galleggia su un mare di stoffa azzurra

Donna: Vorrei partire, anzi parto, perché la voglia di ritrovarmi preme, mi spinge. C’è già una modificazione… irreversibile… non si torna indietro.